ア・カ・ラルトとサリー・ワイル

レストランのメニューで「アラカルト」(à la

carte)というと、料理単品のことを指します。

コース料理に対して使う言葉で、料理をバラバラに頼む場合に「カルトで注文する」なんて言ったりします。

元々の"carte"の意味は、フランス語で献立表のこと。

献立というと、日本で言うと「メニュー」と一緒と思われるかもしれませんが、フランス語で"menu"というと、コース料理を指します。

なので、フランスで「メニューをください」、と言ったら、コース料理が出てきてしまいます。

実は、日本に西洋料理が入ってきたばかりの明治〜大正時代の頃は、レストランといえばコースしかなく、当時はそれを「定食」と呼んでいました。

料理を単品で注文するなんて、当たり前のことじゃないの??と思われるかもしれませんが、その頃の日本では当たり前ではなかったのです。

レストランで料理を軽く単品で注文して食べる「アラカルト」スタイルが日本で流行りだしたのは、昭和になってからのことです。

ここでは、このア・ラ・カルト形式を日本に広めたエピソードを紹介します。

●明治・大正時代のレストラン

昭和になるまで、つまり1920年代中頃までは、レストランでは"table d'hôte"(ターブルドート)と言って、お店には今の日本でいう所のメニューブックがなく、お客さんはテーブルにつくと、料理を注文することなく、お店があらかじめ決まった料理(コース)を一皿ずつ順番に出す、というスタイルが主流でした。

これは日本が特別だったのではなく、もともとフランスでも当時はそうした形式が主流だったからで、日本に西洋料理が日本に流入した頃の外国人居留地の主要なホテルなどでは、レストランはターブルドートのスタイルでした。

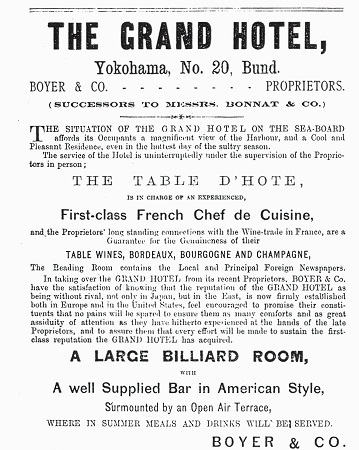

1882年のグランドホテルの広告

"TABLE D'HOTE"の記載がある。

そもそも、フランスの街にレストランが流行したのはフランス革命以後、つまり十九世紀になってからのことで、革命によって王侯貴族のお抱えコック達が失業して街でレストランを開き、社会の中心となっていった一般市民がそれを利用するようになっていってからのことです。

1800年代のフランス料理のレストランは、まだ王侯貴族の宮廷料理や宴会料理のスタイルがベースだったので、市民化されても、しばらくはそのスタイルが継承され、徐々に市民生活にあわせて進化していきます。

日本でも、明治〜第二次世界大戦前までは、身分や貧富の差の激しい封建的な格差社会だったので、その頃の西洋料理店というものは、富裕層やインテリしか利用しないところでした。

もちろん、大衆食堂でのカレーやコロッケといったレベルの洋食での話となると別ですが、ちゃんとしたディナーを食べに行くような西洋料理店では、定食が出されるのが基本で、料理を単品で注文して食べるのは、格の低い大衆食堂のやり方だと言われていました。

アラカルトメニューがあったとしても、おまけのような存在で、店によっては単品で頼んでも、定食と同じ料金を取られる店もあったそうです。

ただ、この感覚は、よく考えると今日でも全く無縁ではないかも知れません。

今では特別お金持ちではなくてもフレンチを食べに行くし、ファミレスや街の食堂でも気軽に洋食を食べることができますが、いわゆる「グランメゾン」などと言われる高級フレンチやホテルのメインダイニングなどに行くと、ほとんどの人はコースを注文し、ア・ラ・カルトで料理を単品で食べるなんてのは、かなりの「通」な食べ方ではないでしょうか…?

●ア・ラ・カルトのはじまり

西洋でもレストランの大衆化に伴い、自由な食事形式が発展していきました。

パリでは二十世紀の初め頃までは、ターブルドートスタイルのレストランが残っていたそうですが、特に郊外やリゾート地などでは、よりフランクで、カジュアルに食事をするスタイルのレストランが増えていったそうです。

こうした、ヨーロッパの新しい食事のスタイルを日本に本格的に持ち込んで流行らせたのは、1927年に開業した横浜ホテルニューグランドの初代総料理長、サリー・ワイル氏です。

スイス生まれのワイル氏は、フランス料理のコックでしたが、ヨーロッパ各地のリゾートホテルや外国船などで料理長を務めていた経験があったので、そうした最新のレストランのトレンドと、欧米各国の料理の知識がありました。

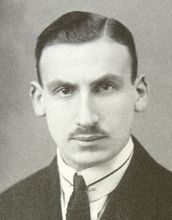

サリー・ワイル(1897〜1976)

ニューグランドが開業するにあたって日本に招かれた彼は、メインダイニングとは別に、グリルルームを作ることを提案しました。

メインダイニングは、旧来通りお客さんは正装をしてコース料理を食べ、煙草を吸いたければスモーキングルームに移動しなければならないというような、格式の高い場所。

それに対してグリルルームは、お客さんが食べたいものを自由に選べるア・ラ・カルト形式を全面に打ちだし、ドレスコードもなく、客席で煙草も吸えるという、カジュアルなスタイルでした。

このグリルルームは大ヒットし、それまでの日本のレストラン文化に全く新しいトレンドを生み出し、ニューグランドとワイル氏は「日本のアラカルトの元祖」と言われるほどになりました。

実際にはアラカルトもグリルルームも、ニューグランドが日本で全く初めてだったわけではないのですが、ニューグランドとワイル氏がこのように言われたのは、メニュー構成自体をアラカルト中心にしたことと、何よりその料理が、斬新ものばかりで、美味しかったからでしょう。

その上、ワイル氏のメニューはとにかくレパートリーが豊富で、フランス料理にとどまらず、スイスからイタリア、ロシア、オーストリア、アメリカ、ハンガリーなど、それまでの日本ではあまり知られていなかった世界各国の料理の数々を紹介しました。

また、メニューに「コック長は此のメニュー以外の如何なる料理にてもご用命にも応じます」と書き、お客さんの要望に応じて、即興でも色々な料理を提供しました。

洋食の定番「ドリア」は、そうして生まれたワイル氏の創作料理であることは有名なエピソードです。

食通として知られていた、作家の獅子文六氏(1893〜1969)のエッセイ集『続 飲み・食い・書く』(角川書店)には、「私のなじみの店」という項に「ニュー・グランド・ホテル」があり、

「戦前、このホテルには、ワイルという有名なスイス人のコックがいて、仏・伊料理が得意だった。格調ある料理で、あれだけのものは、その頃、東京では食えなかった」

と書かれています。

ニューグランドのグリルルームの大ヒットは日本の洋食界にセンセーショナルを巻き起こし、帝国ホテルをはじめとする他ホテルの従業員もニューグランドを見物しにくるほどで、それ以降、日本国内にア・ラ・カルトメニューを出すレストランが急増していきました。

帝国ホテルでは、ニューグランドが開業した翌年の1928年に石渡文治郎(後の総料理長)をはじめとするコック陣をフランスに料理研修として送り込んで本場の料理を学ばせ、帰国後メニューを刷新しました。

修行時代をワイル氏のニューグランドで過ごした、ホテルオークラ総料理長の小野正吉氏は、京都の懐石料理店「辻留」の主人・辻嘉一氏との対談で、

「その頃、ホテルの料理は定食がほとんどだったんだけど、ワイルさんは、ダイニングルームのほかに、グリルルームを作ったのね。そこで、ア・ラ・カルトを出していたんです。(中略)スパゲッティナポリタンだとか、ご飯をグラタンにしたドーリアなんか、ワイルさんがはじめて出したんですよ。いま、われわれがちょっと、軽くスパゲッティ一皿なんて食べられるのは、ワイルさんのおかげなんです」

と述べています。(柴田書店・平田嵯樹子『食の味・人生の味』より)

同じく、戦前ワイル氏の下で修行した馬場久氏や大谷長吉氏も、『月刊専門料理』昭和五十二年六月号の対談記事で、

「僕らが東京にいた時はすべて定食メニューですよ」(馬場氏)

「オードブルから始まる。それしか洋食はなかった。だから昔、子供の時には、洋食を食べに行くといったら全部定食、いわゆるフルコースだものね」(大谷氏)

と述べています。

それまで「レストラン」というものは、作法が厳しくメニューも自由に選べない堅苦しい場所、と思っていた日本人の西洋文化観をワイル氏は覆し、日本のレストラン文化に新しい時代をもたらしたわけです。

そして、ニューグランドで学んだコックが、街場のレストランで料理長として次々と活躍するようになって、ア・ラ・カルトスタイルはさらに浸透し、そうした西洋料理店が、今日ある多くの洋食屋の原型となったと言っても過言ではないでしょう。

もし、ワイル氏がいなければ、日本にア・ラ・カルトスタイルが普及するのは、戦後アメリカ進駐軍によってアメリカ文化が日本に流入するまで待たなければならなかったかも知れません。

「サリー・ワイル」という名前は、現在の料理界ではその名前を聞くことはほとんどないかも知れませんが、かつては料理界の神様のような存在で、先のホテルオークラの総料理長となった小野氏をはじめ多くの優秀な弟子を育て、戦後は日本人コックの海外修行の橋渡しをするなど、日本の西洋料理界に多大な功績を残し、1973年には勲五等瑞宝章が贈られています。

ちなみに、日本で最初のグルメ漫画と言われるビッグ錠氏の『包丁人味平』(1973年)では、主人公・味平のライバルとして登場するフランス料理人・団英彦は、ワイル氏の弟子という設定になっています。